|

Home >

information >

|

|

|

なぜ理論的な教習方法なのか

・そこでユイレーシングスクールではドライビングスクールを開校するにあたりひとつの方針を立てました。それはドライビングスクールの意義は受講者の潜在的能力(ドライビングポテンシャル)を向上させることにあるという前提に立ち、受講当日に受講者が自分自身の運転に満足できなかったにしても、受講者が将来的にユイレーシングスクールで覚えた知識と経験をもとに自らもドライビングポテンシャルの向上に努めることができるだけの素地を提供したい。これをユイレーシングスクールの基本方針にしたのです。 ・受講した場所だけに限った教え方をするのではなく、どんな場合でもどんなクルマに乗っていても運転のよりどころになる座標軸のようなものを提供できないものか。そのためには何が大切なのかを模索した結果、スクールを受講した人が自らドライビングポテンシャルを向上させることができる知識を提供し、運転者とクルマに求められる基本的な関係を理解してもらうことに全力を傾けることにしたのです。そのためにはクルマの基本的な動きを理解してもらい、どう操作するとクルマがどう動くか、という因果関係を示すことが必要だと考えました。それにはいつの時代にも通用する普遍的な理論に基づく知識を提供することが最善の方法だと考えます。そのためにユイレーシングスクールが主宰する全てのスクールでは毎回50分程度の座学を行っています。

・クルマが好きで運転が楽しいと思う人は、もっと運転がうまくなりたいと考えるものです。ユイレーシングスクールでは上手な運転を、30分運転したらどんなクルマでもそのクルマの性能を100%引き出せること、初めて走るサーキットであっても30分で、1周1分程度のコースならば同程度の性能のクルマのコースレコードの1秒以内で走れること、と考えています。簡単なことではありませんが、ユイレーシングスクールではそこに到達することを目標に全てのカリキュラムを組んでいます。受講生にも、すぐには不可能かも知れませんが進むべき方向として伝えることにしています。

・確かに、座学で教えるタイヤの話やクルマの運動特性についての話はわかりづらかったという声もありました。しかし難しかった話が、楕円形のコースを周回するショートオーバル走行練習をしているうちに理解できるようになります。なにしろクルマは機械ですから扱い方を間違えば思うようには働いてくれません。 |

|

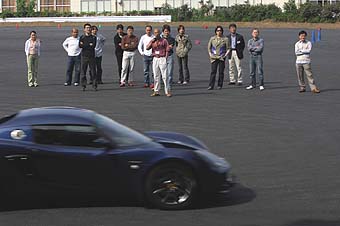

・ショートオーバル走行練習ではクルマの三つの機能‐加速、減速、旋回をすべからく発揮させることができます。運転手側から見れば、スロットルとブレーキとステアリングを操作することになります。テーマはパイロンに沿ってできるだけ速いペースでコンスタントに走り続けることです。 ・ところがウォーミングアップの時にできていたことがペースをあげた途端にできなくなります。こうしたい、と思うことを実際に操作してみると、クルマが思い通りに動かないという事実に直面するのです。その時に思い出すのが座学で習った理論です。なぜそうならないのか。解決の糸口はまさに理論に裏付けられた知識にあるのです。

・理論的に裏づけされた運転。それは運転する人に客観性を与えます。客観的になれるということは正確な判断をしながら運転するということです。クルマが道具である以上、使い方を誤れば目的を達成することができないばかりか危険です。運転を教える立場からすれば、速さは問わず、受講した人がキチンとクルマを運転できるようにならなければならないと考えます。

「アメリカで取材活動をしていた時にフォードの広報資料にこんな話がありました。往年のF1チャンピオンのジャッキースチュワートが全米のフォードユーザーでジムカーナに参加して好成績を残した人をディアボーンに集め、同じクルマでジムカーナに挑戦したのです。もちろん参加した全員が元F1チャンピオンを倒そうと躍起になっていたとのは言うまでもありません。クルマにはジャッキーのアイディアでスロットル開度を記録する装置がついていました。ジムカーナの結果は、当然のごとくジャッキーの優勝でした。ところが、ここからがフォードのアドバイザーだったジャッキーの面目躍如で、最も速いタイムを出したにも関わらず、スロットルを全開にしていた時間はジャッキーが最も短かったのです。これが何を意味するかおわかりですよね」。といったぐあいに話します。

|

・誰でも最初から運転がうまいわけではありません。安全を心がけて運転するにしても、サーキットを走るにしても、うまい運転というものは一朝一夕で習得できるものではありません。

・誰でも最初から運転がうまいわけではありません。安全を心がけて運転するにしても、サーキットを走るにしても、うまい運転というものは一朝一夕で習得できるものではありません。

・ユイレーシングスクールのスクールは半日から2日間の間で行われますが、その間に理論に基づいた操作を反復して体験できるように実際の練習も独自の方法を用い、FMラジオを使ったリアルタイムアドバイスで理論と実践を融合させるカリキュラムを確立したのです。

・ユイレーシングスクールのスクールは半日から2日間の間で行われますが、その間に理論に基づいた操作を反復して体験できるように実際の練習も独自の方法を用い、FMラジオを使ったリアルタイムアドバイスで理論と実践を融合させるカリキュラムを確立したのです。

・クルマはキチンと作られた道具です。どんな道具にも道具にあった使い方が求められます。ユイレーシングスクールが教科書をウェブサイトで公開しているのも、ひとりでも多くの人に安全に楽しくクルマとつきあっていってほしいからです。クルマという道具の使い方の基本を身につけてもらう。それが座学を欠かさない目的なのです。

・クルマはキチンと作られた道具です。どんな道具にも道具にあった使い方が求められます。ユイレーシングスクールが教科書をウェブサイトで公開しているのも、ひとりでも多くの人に安全に楽しくクルマとつきあっていってほしいからです。クルマという道具の使い方の基本を身につけてもらう。それが座学を欠かさない目的なのです。

・大方の受講生はパイロンで作られた楕円形のコースを前に「こんなところ走って役に立つの?」というような顔をしています。ところが実際に走り出すとそれが簡単ではないことがわかってきます。

・大方の受講生はパイロンで作られた楕円形のコースを前に「こんなところ走って役に立つの?」というような顔をしています。ところが実際に走り出すとそれが簡単ではないことがわかってきます。

・ショートオーバル走行練習の効果はドライビングスクールの午後に行われるサーキット走行にも表れます。ショートオーバル走行練習でクルマを速く走らせるためにはクルマが嫌う操作をしてはならないことを身をもって体験しています。サーキット走行で速度域が高くなり単位時間あたりの移動量が増えたとしても、受講生の気持ちにはクルマが嫌う操作を避ける習性が芽生えています。初めてサーキットを走る人がスピンやコースアウトをすることなく走ることができるのはクルマの動かし方を理解しはじめたからです。我流でサーキットを走ってきた人が受講すると、自分でいくら努力しても縮まなかったラップタイムを簡単に上回わることができるのです。

・ショートオーバル走行練習の効果はドライビングスクールの午後に行われるサーキット走行にも表れます。ショートオーバル走行練習でクルマを速く走らせるためにはクルマが嫌う操作をしてはならないことを身をもって体験しています。サーキット走行で速度域が高くなり単位時間あたりの移動量が増えたとしても、受講生の気持ちにはクルマが嫌う操作を避ける習性が芽生えています。初めてサーキットを走る人がスピンやコースアウトをすることなく走ることができるのはクルマの動かし方を理解しはじめたからです。我流でサーキットを走ってきた人が受講すると、自分でいくら努力しても縮まなかったラップタイムを簡単に上回わることができるのです。

・ユイレーシングスクール主宰のスクールではシニアインストラクターが経験してきたクルマにまつわる話をたくさんします。運転のヒントをつかんでほしいからなのですが、そのひとつにこんな話があります。

・ユイレーシングスクール主宰のスクールではシニアインストラクターが経験してきたクルマにまつわる話をたくさんします。運転のヒントをつかんでほしいからなのですが、そのひとつにこんな話があります。

・ユイレーシングスクールは楽しく運転すること、うまくなることを目指して運転することをスポーツドライビングと呼んでいます。それはクルマが好きで運転が好きな人は、さらに運転がうまくなる可能性を秘めていることへの敬意です。ところがスポーツドライビングが他のスポーツと決定的に違う点があります。それは運転する時に自分の身体のどの部分も地面についていないということです。自分の足で走る時は足の裏で地面の状態を確かめながら走っています。スキーをする時はスキーの板を通して斜面の傾きを感じながら滑ります。しかし、運転ではクルマと地面の間の情報を得ることが非常に難しいのです。

・ユイレーシングスクールは楽しく運転すること、うまくなることを目指して運転することをスポーツドライビングと呼んでいます。それはクルマが好きで運転が好きな人は、さらに運転がうまくなる可能性を秘めていることへの敬意です。ところがスポーツドライビングが他のスポーツと決定的に違う点があります。それは運転する時に自分の身体のどの部分も地面についていないということです。自分の足で走る時は足の裏で地面の状態を確かめながら走っています。スキーをする時はスキーの板を通して斜面の傾きを感じながら滑ります。しかし、運転ではクルマと地面の間の情報を得ることが非常に難しいのです。